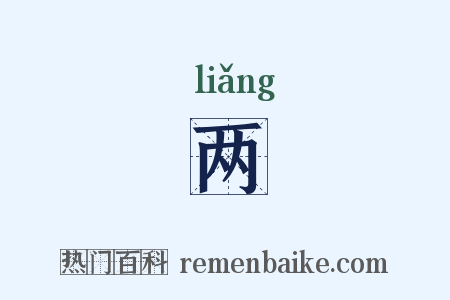

两

一

7

独体

兩

GMWW

笔顺

书写要领

上横不宜太长,框形上宽下窄,外形稍扁;两撇两点平行,间距适中。

两的意思

两的意思

两的意思

两的意思

4. (Liǎng)姓。

两的意思

5. 质量或重量单位,10钱等于1两,旧制16两等于1斤,1两合31.25克;后改为10市两等于1市斤,1两合50克。

例句:

在传统的中药铺里,那味珍贵的药材称出来刚好是1两,这差不多是31.25克呢。

妈妈买了一块猪肉,称了一下是1市斤也就是10市两,刚好够做一顿红烧肉。

两的意思

6. 指称某些成双或被认为成双的亲属关系或事物。

例句:

他俩是双胞胎兄弟,长得极为相像。

这婆媳俩相处得非常融洽,就像母女一样。

含义解释

亦作“両”。

表示不定数,多与“一”或“三”前后连用,义为少量。

古文寓意:

纤经连白,鸣桹厉响。贯鳃𦉹尾,掣三牵两。

——晋·潘岳·《《西征赋》》

楚岸千万里,燕鸿三两行。

——唐·杜牧·《《池州春送前进士蒯希逸》诗》

弄好了,也许一下子弄个一块两块的;碰巧了,也许白耗一天,连“车份儿”也没着落,但也不在乎。

——现代·老舍·《《骆驼祥子》》

两个人或两件事物。

古文寓意:

吾未至乎事之情,而既有阴阳之患矣;事若不成,必有人道之患。是两也,为人臣者不足以任之,子其有以语我来。

——战国·庄子及后学·《《庄子·人间世》》

你看他两分襟,不把临去秋波掉。

——清·孔尚任·《《桃花扇·入道》》

逸群之俊,擅场挟两。

——南朝梁·萧统·《《文选·潘岳〈射雉赋〉》》

指联系、协调双方的人或事物。

古文寓意:

以九两系邦国之民。一曰牧,以地得民;二曰长,以贵得民;三曰师,以贤得民;四曰儒,以道得民;五曰宗,以族得民;六曰主,以利得民;七曰吏,以治得民;八曰友,以任得民;九曰薮,以富得民。

——战国··《《周礼·天官·大宰》》

加倍;翻一番。

古文寓意:

两次;两度。

古文寓意:

同时兼具两方面。

古文寓意:

等同;比并。

古文寓意:

夫物有多寡,而情不能等;事有成败,而意不能同;行有进退,而力不能两。

——战国··《《管子·禁藏》》

贵而不傲,富而不骄,两而不争。

——先秦··《《逸周书·小开》》

君后三岁而侯。侯八岁为将相,持国秉,贵重矣,於人臣无两。

——西汉·司马迁·《《史记·绛侯周勃世家》》

虽然蓬头垢面,那玉貌花容,从来无两。

——明·冯梦龙·《《醒世恒言·卖油郎独占花魁》》

何人诇北方,处士才无两。

——清·顾炎武·《《赠万举人寿祺》诗》

重量单位。古制二十四铢为一两,十六两为一斤。今市制折合国际单位制0.05千克,十钱一两,十两一斤。

古文寓意:

量词。用于鞋、袜等成对使用的衣物。

古文寓意:

葛屦五两,冠𮉫双止。

——··《《诗·齐风·南山》》

十五年,任为弓材,亦堪作履

——北魏·贾思勰·《《齐民要术·种桑柘》》

一两棕鞋八尺藤,广陵行遍又金陵。

——唐·戴叔伦·《《忆原上人》诗》

道人自有爱山癖,蜡屐平生几两穿。

——元·萨都剌·《《茅山道士》诗》

阮方吹火蜡屐,叹曰:“未知此生当着几两屐!”

——清·王士禛·《《池北偶谈·谈献五·癖》》

古代军队编制单位。二十五人为一两。

古文寓意:

数词。二。常用于成对的人或事物以及同时出现的双方。

古文寓意:

指对立的两面或两个极端。

古文寓意:

两不立,则一不可见。

——宋·张载·《《正蒙·太和》》

自宰相、执政、侍从、卿监、正员郎分为五等,除致仕遗表已议裁减外,将逐郊荫补恩泽,每等降杀,以两酌中,定为止数。

——清·毕沅·《《续资治通鉴·宋孝宗淳熙九年》》

量词。犹匹。用于帛、锦。每两四丈。

古文寓意:

纳币一束,束五两,两五寻。

——西汉·戴圣·《《礼记·杂记下》》

夏,齐侯将纳公,命无受鲁货,申丰从女贾,以币锦二两,缚一如瑱,适齐师。

——春秋·左丘明·《《左传·昭公二十六年》》

令图不虞其诈自以为终获大功,私遗休格重锦十两。

——清·毕沅·《《续资治通鉴·宋太宗雍熙三年》》

组词

问AI百科

百科AI智能,探索更多与"两"相关的知识